Texte über Hamburg und die Welt:

Inhaltsverzeichnis

Der Altonaische Mercurius

Eine Dauerleihgabe für das Altonaer Museum

Die Taschenuhr

Ein Kriminalfall aus dem Jahre 1848

Die Altonaer Wasserkunst von 1859

Eine Voraussetzung für die städtebauliche Entwicklung

Majestätsbeleidigung

Vom Untergang eines Schulmeisters in der Landschaft Eiderstedt im Jahre 1848

"Zeige ich hiedurch ergebenst an ..."

Anzeigen in den Königl. privil. Altonaer Adress-Comtoir-Nachrichten

Ein Flüchtlingsheim aus Altona

Drei Architekturbüros entwerfen eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise

Hamburger erwarten eine "zugeknöpfte Haltung"

Aus einem Hamburg-Führer aus dem Jahre 1869

Krank auf Walze

Handwerker im Pinneberger Armen- und Pflegehaus 1901-1903

Totenfrau und Totenwagen

Beerdigungen im alten Halstenbek

Beifang

Zwei Lesezeichen in einem Buch aus dem Jahre 1888

Der Altonaische Mercurius

Eine grosse Zeitung im Taschenformat

18 mal 10,5 Zentimeter – in diesem Format erschien im 18. und 19. Jahrhunderts die Zeitung „Altonaischer Mercurius“. Ein handliches Format. Zwei gebundene Jahrgänge der Zeitung, die von 1807 und 1816, hat das Stadtteilarchiv Ottensen der Bibliothek des Altonaer Museums jetzt als Dauerleihgabe überlassen. „Sie sind uns 2013 von privat übergeben worden. Jetzt sind sie uns bei der Sichtung unserer Bestände wieder in die Hände gefallen, und wir haben beschlossen, dass unser niedrigschwelliges Archiv für so einen Schatz nicht der richtige Aufbewahrungsort ist“, sagt Anke Schulz vom Stadtteilarchiv. Die Bibliothek des Altonaer Museums könne derartige historische Dokumente besser lagern. Diese verfügt bereits über die Jahrgänge 1766 bis 1834, das sind gut die Hälfte der 140 Jahre lang erschienenen Zeitung. „Den Jahrgang 1816 hatten wir noch nicht“, sagt Bibliotheksleiterin Britta Niebuhr.

18 mal 10,5 Zentimeter – in diesem Format erschien im 18. und 19. Jahrhunderts die Zeitung „Altonaischer Mercurius“. Ein handliches Format. Zwei gebundene Jahrgänge der Zeitung, die von 1807 und 1816, hat das Stadtteilarchiv Ottensen der Bibliothek des Altonaer Museums jetzt als Dauerleihgabe überlassen. „Sie sind uns 2013 von privat übergeben worden. Jetzt sind sie uns bei der Sichtung unserer Bestände wieder in die Hände gefallen, und wir haben beschlossen, dass unser niedrigschwelliges Archiv für so einen Schatz nicht der richtige Aufbewahrungsort ist“, sagt Anke Schulz vom Stadtteilarchiv. Die Bibliothek des Altonaer Museums könne derartige historische Dokumente besser lagern. Diese verfügt bereits über die Jahrgänge 1766 bis 1834, das sind gut die Hälfte der 140 Jahre lang erschienenen Zeitung. „Den Jahrgang 1816 hatten wir noch nicht“, sagt Bibliotheksleiterin Britta Niebuhr.

Altona war im 18. und 19. Jahrhundert eine der bedeutendsten Buch- und Zeitungsverlagsstädte in Deutschland. Der Altonaische Mercurius gehörte zu den bedeutendsten Zeitungen in Norddeutschland und wurde überregional gelesen – selbst im entfernten Wien. Die eifrigsten Leser waren lange Zeit aber die Hamburger, denn im Altonaischen Mercurius fanden sie interessante Neuigkeiten über die politische Entwicklung in ihrer Stadt. In den Hamburger Zeitung stand nichts oder doch nur wenig darüber, denn hier bestimmte eine strenge Zensur, was gedruckt werden durfte.

Eine Zensur gab es auch in Altona. Sie war nicht weniger streng, erlaubte es den Altonaer Zeitungen aber, nach Belieben über Hamburg zu berichten – solange sie das Thema Altonaer Politik mieden. Eine kurze Tauwetterperiode gab es nur, als der Altonaer Armenarzt Johann Friedrich Struensee als Vertrauter des dänischen Königs 1770 die Pressezensur lockerte. Nach Struensees Hinrichtung 1772 zog Kopenhagen die Zügel aber wieder an, damit „Übelgesinnte“ nicht länger „sehr anstößige und ärgerliche Schriften“ verfassten.

Die Taschenuhr

Ein Kriminalfall aus dem Jahre 1848

Am 17. Januar 1848 machte sich der Sattlergeselle Hans Wollesen auf den Weg von Altona nach Pinneberg, wo er Arbeit annehmen wollte. In Altona hatte er sich mehrere Tage bei seinem Schwager, einem Schustermeister, aufgehalten. Dieser gab ihm eine Taschenuhr mit, die einem früheren Gesellen gehörte, der jetzt in Apenrade in der Nähe Pinnebergs arbeitete. Der Geselle hatte die Uhr verpfändet, und Wollesens Schwager hatte sie wieder ausgelöst. Wollesen, der auch aus Apenrade stammte, sollte sie ihm zurückgeben, wenn er seinen Heimatort besuchte.

Am 17. Januar 1848 machte sich der Sattlergeselle Hans Wollesen auf den Weg von Altona nach Pinneberg, wo er Arbeit annehmen wollte. In Altona hatte er sich mehrere Tage bei seinem Schwager, einem Schustermeister, aufgehalten. Dieser gab ihm eine Taschenuhr mit, die einem früheren Gesellen gehörte, der jetzt in Apenrade in der Nähe Pinnebergs arbeitete. Der Geselle hatte die Uhr verpfändet, und Wollesens Schwager hatte sie wieder ausgelöst. Wollesen, der auch aus Apenrade stammte, sollte sie ihm zurückgeben, wenn er seinen Heimatort besuchte.

Der Sattler hatte gerade eine halbe Meile zurückgelegt, als ihn in Eidelstedt ein Unbekannter ansprach und ihm seine Gesellschaft anbot. Er sei ein Tischler und arbeite in Rellingen, stellte sich der Fremde vor und schlug Wollesen vor, im nächsten Gasthaus einen Halt einzulegen. Eigentlich hatte Wollesen dafür weder Zeit noch Geld übrig, doch er ließ sich überreden, da der Tischler die Zeche übernehmen wollte. So kehrten sie beim Sandkrüger Krohn in Stawedder ein.

Lange blieben sie dort nicht, denn Wollesen drängte zum Aufbruch. Und dann geschah es. Sie hatten den Ort noch nicht lange hinter sich gelassen, als der Fremde etwas zurückblieb und Wollesen plötzlich von hinten angriff. Der Sattler hatte das Gefühl, mit einem Stein geschlagen zu werden und ging zu Boden. Der Fremde schlug weiter auf ihn ein und zerrte ihn von der Straße auf das Feld hinter einen kleinen Wall. Dort blieb Wollesen benommen liegen, ehe er sich wieder aufrappeln wollte. Doch erneut schlug der Tischler auf ihn ein, bis Wollesen beinahe das Bewusstsein verlor. Vage bekam er noch mit, wie ihm die Taschenuhr auf der Hosentasche gezogen und sein Mantelsack mit seinem Werkzeug von den Schultern gerissen wurde.

Gut zehn Minuten blieb Wollesen bewusstlos am Boden liegen, dann schleppte er sich nach Stawedder zum Wirt Krohn zurück, wo er blutüberströmt und mit starken Kopfschmerzen in die Gaststube stolperte. Der Wirt ließ ihn eine halbe Stunde rasten, dann brachte sein Knecht den Verletzten zum Vogt nach Rellingen. Unterwegs mussten beide immer wieder anhalten, weil Wollesen benommen war und vor Schmerzen kaum gehen konnte.

Um sechs Uhr meldete der Rellinger Vogt den Vorfall in der Pinneberger Landdrostei. Wollesen wurde zum Krankenwirt nach Pinneberg gebracht und vom Landchirurgen Schlüter behandelt. Der stellte sieben mehr oder weniger bedeutende Wunden am Kopf fest, die von einem sehr harten und mit stumpfer Schneide und Ecken versehenen Werkzeug stammten.

Auch fand er eine Schwellung hinter dem rechten Ohr, eine bis fast auf den Knochen gehende Wunde am Mittelfinger der linken Hand, eine schmerzhafte Quetschung und eine gerötete Spur über dem Kehlkopf. Diese Wunde sei durch ein unsicher geführtes Messer entstanden. Wollesens schwachen Puls führte der Arzt auf ein gemäßigtes Wundfieber zurück. Der Patient selbst klagte über Sausen im Ohr und musste sich mehrmals übergeben.

Am nächsten Tag untersuchte der Pinneberger Polizeiofficiant den Tatort, der in der Nähe des Jagdhauses der Hamburger Jagdpächter auf der Höhe des Hallberges lag. Er fand niedergetrampelten Boden und geronnenes Blut auf der Straße und hinter dem Wall. An der Straße lag auch ein Rasiermesser, und auf dem Feld entdeckte er einen Rockknopf mit Blumenmuster aus Horn und schließlich, als er der Blutspur folgte, auch ein blutbeflecktes Felleisen.

Wollesen, der meist mit geschlossenen Augen im Bett lag, erkannte das Felleisen als sein Eigentum wieder. Den Rockknopf hatte er aber noch nie gesehen, und er passte auch nicht zu seinen Mantelknöpfen. Den Täter konnte Wollesen gut beschreiben. Er schätzte ihn auf 28 Jahre, ein mittelgroßer Mann mit blasser Gesichtsfarbe, gekleidet mit einem langen, dunklen Rock, gestreiften dunkelfarbigen Hosen, einer Mütze, braunen Handschuhen und ledernen Stiefeln.

Der Zustand des Patienten war ernst. Zwei Monate lag er im Bett. Am 13. März ließ er sich vom Arzt beurlauben, um seinen Schwager in Altona zu besuchen, der seine Schuster-Werkstatt im Präsidentengang hatte. Als Wollesen gemeinsam mit dem Schustergesellen Mörck, der bei seinem Schwager arbeitete, über den Rathausplatz in Altona ging, entdeckte er plötzlich den Täter am Eingang zum Präsidentengang. Schnell lief er zum Rathaus, um die Polizei zu verständigen, während Mörck den Täter in ein Gespräch verwickelte. Als Wollesen endlich in Begleitung des Polizeidieners auftauchte, begann der Täter zu zittern und ließ sich ohne Gegenwehr abführen.

Der Zustand des Patienten war ernst. Zwei Monate lag er im Bett. Am 13. März ließ er sich vom Arzt beurlauben, um seinen Schwager in Altona zu besuchen, der seine Schuster-Werkstatt im Präsidentengang hatte. Als Wollesen gemeinsam mit dem Schustergesellen Mörck, der bei seinem Schwager arbeitete, über den Rathausplatz in Altona ging, entdeckte er plötzlich den Täter am Eingang zum Präsidentengang. Schnell lief er zum Rathaus, um die Polizei zu verständigen, während Mörck den Täter in ein Gespräch verwickelte. Als Wollesen endlich in Begleitung des Polizeidieners auftauchte, begann der Täter zu zittern und ließ sich ohne Gegenwehr abführen.

Jetzt erfuhr Wollesen, wer ihn überfallen und beraubt hatte.Der Festgenommene hieß Franz Kiefer, war 27 Jahre alt und kein Tischler, wie er behauptet hatte, sondern ein Schustergeselle. Er arbeitete beim Schuster Techel im Präsidentengang. Kiefer stammte aus Walldüren im Großherzogtum Baden. Zu seinem Erstaunen erfuhr Wollesen auch, dass ihm Kiefer bereits einen Tag vor dem Überfall über den Weg gelaufen war. Gemeinsam mit Mörck und Kiefer hatte er in St. Pauli im Wirthaus „Die Löwen“ gemeinsam getrunken. Daran hatte er keine Erinnerung mehr.

Anfangs leugnete Kiefer die Tat, gab dann aber schließlich nach, zumal beim Schuster Techel der Mantel des Sattlers gefunden wurde. Am nächsten Tag, dem 14. März, wurde der Überfall bei der Landdrostei in Pinneberg zur Anzeige gebracht und Kiefer am 15. März nach Pinneberg überstellt.

Am gleichen Tag wurde Wollesen aus der Krankenpflege entlassen, obwohl er weiterhin unter Sehstörungen des rechten Auges klagte und Probleme beim Kauen hatte, da er den Kiefer wegen der Verletzung an der Schläfe nicht richtig bewegen konnte. Auch hatte er nach wie vor ein Taubheitsgefühl im verletzten Mittelfinger. Das werde ihn zwar bei der Arbeit behindern, doch sei er voll arbeitsfähig, gab der Mediziner zu Protokoll. „Eine Hinderung seines Geschäftsbetriebes ist nicht zu besorgen.“ Sein Zustand werde sich Laufe der Zeit auch ohne sein Zutun bessern.

In Pinneberg hatte Kiefer währenddessen im Verhör alles zugegeben. In St. Pauli habe er im Wirthaus Wollesens Taschenuhr bemerkt und erfahren, dass dieser am nächsten Tag nach Pinneberg wandern wollte. Er habe damals nur wenig zu tun gehabt und deshalb beschlossen, Wollesen aufzulauern und ihm die Uhr abzunehmen. Ja, er habe einen Schusterhammer und auch ein Rasiermesser dabeigehabt. Mit dem Hammer habe er Wollesen sechs-, siebenmal auf den Kopf geschlagen, dass er ihn auch mit dem Rasiermesser geschnitten habe, könne er allerdings nicht erinnern. In Eidelstedt habe er eine Viertelstunde warten müssen und wollte schon nach Altona zurückkehren, als sein Opfer in der Ferne auftauchte. Sie seien dann für eine Viertelstunde eingekehrt und schließlich habe er Wollesen an seinem Rucksack nach hinten gerissen. Mit dem Rasiermesser habe er ihm ins Gesicht schneiden wollen, wisse aber nicht, ob er erfolgreich war. Er habe dann den Hammer gezogen und auf ihn eingeschlagen und ihn schließlich von der Straße geschafft. Hinter dem Wall sei aber weiter nichts geschehen. Als er auf den Widerspruch aufmerksam gemacht wurde, nicht zu wissen, warum er das Messer mitgenommen habe, aber die Absicht gehabt zu haben, ihn damit zu schneiden, entgegnete Kiefer zitternd, er habe das Messer erst in seiner Tasche entdeckt, als er nach dem Hammer greifen wollte.

Als er beim Verhör mit Wollesen konfrontiert wurde, der ihm vorwarf, ihn hinter dem Wall erneut geschlagen zu haben, als er aufstehen wollte, gab Kiefer auch das zu. Eine Mordabsicht wies er weit von sich. Mit der Misshandlung seines Opfers habe er nur verhindern wollen, dass dieser ihm die Uhr wieder abnehmen würde. „Hätte ich ihn töten wollen, hätte ich stärker und öfter zugeschlagen.“ Wollesen sah das anders: „Ich kann des Menschen Gedanken ja freilich nicht wissen, aber behandelt hat mich so, als ob er mich ermorden wollte.“ Kiefer bestand darauf, ihm sei bewusst gewesen, dass Wollesen noch am Leben war, als er den Tatort verließ. Als er dannin der Zeitung vom Überfall auf Wollesen gelesen habe, sei er aufs Tiefste betrübt gewesen, habe gezittert und bittere Reue empfunden.

Auf den Raub der Tschenuhr angesprochen, gab Kiefer an, er habe sie verkaufen wollen, sie aber auf dem Rückweg nach Altona durch ein Loch in seiner Tasche verloren. Schließlich aber gab er zu, dass er sie in Hamburg versteckt hatte. Dort wurde sie dann auch tatsächlich gefunden.

Inzwischen hatte die Landdrostei die Akte des Schustergesellen Kiefer erhalten, wodurch die Sache in neue Dimension erhielt. Denn Kiefer war vorbestraft und hatte bereits zweimal im Gefängnis gesessen. Dieser Überfall war sein drittes Delikt – und darauf stand die Todesstrafe. Ein hartes Urteil, weshalb man sich in Pinneberg sorgfältig mit dem Hintergrund des Angeklagten befasste und in Welt eines Kleinkriminellen abtauchte.

Kiefer war im November 1820 in Walldüren geboren und dort in bedürftigen Verhältnissen aufgewachsen. Er hatte die Schule besucht und konnte lesen und schreiben. Mit 16 Jahren wurde er zu acht Tagen Gefängnis verurteilt, weil er einen Sechstel Preußischen Taler gestohlen hatte. Er erlernte dann das Schusterhandwerk und ging auf Wanderschaft. Im Juni 1840 wurde er im Hannoverschen Amt Bleckede zu drei Tagen Gefängnis verurteilt, weil er in seinem Wanderbuch Eintragungen ausrasiert und gefälscht hatte. Seiner Beteuerung, ein anderer Geselle sei dafür verantwortlich, glaubte ihm das Gericht nicht. Am 6. August 1848 wurde er in Hamburg erneut verurteilt, diesmal zu 14 Tagen Gefängnis bei Wasser und Brot wegen Schwindeleien.

Vom Herbst 1846 bis Ostern 1847 hatte er beim Schuster Johann Friedrich Mannshardt in Pinneberg gearbeitet, war dann aber wieder auf Wanderung gegangen. Von Anfang Juli 1847 bis zu seiner Arretierung hatte er in Altona bei den Schustermeistern Feldkamp, Meins und Techel gearbeitet. Die Ehefrau des inzwischen verstorbenen Techel lobte sein Betragen und seinen Fleiß. Er sei aber nie richtig froh gewesen. Eine Aussage die Schuster Meins bestätigte. „Kiefer war oft in Gedanken vertieft, ansonsten aber ein fleißiger und ordentlicher Geselle.“ Allerdings hatte Meins ihn in Verdacht eine Kleinigkeit entwendet zu haben, was Kiefer aber weit von sich gewiesen hatte. Einen ähnlichen Verdacht hatte ebenfalls Schuster Feldkamp. Auch in Pinneberg hatte Kiefer, als er bei Schustermeister Mannshardt arbeitete, der Versuchung nicht widerstehen können. Er hatte 22 Pfennig vom Meister empfangen, um damit beim Eisenkrämer Jürgensen in Altona auf Kredit gekaufte Waren zu bezahlen. Tatsächlich hatte er das Geld für sich ausgegeben, und deshalb seine Arbeit verloren. Als Handwerker stellte Mannshardt ihm allerdings ein gutes Zeugnis aus. Auch habe er Kiefer nie trübsinnig erlebt. Im Gegenteil, er sei mitteilend und gesprächig gewesen und habe gerne über seine Reisen erzählt.

Vom Herbst 1846 bis Ostern 1847 hatte er beim Schuster Johann Friedrich Mannshardt in Pinneberg gearbeitet, war dann aber wieder auf Wanderung gegangen. Von Anfang Juli 1847 bis zu seiner Arretierung hatte er in Altona bei den Schustermeistern Feldkamp, Meins und Techel gearbeitet. Die Ehefrau des inzwischen verstorbenen Techel lobte sein Betragen und seinen Fleiß. Er sei aber nie richtig froh gewesen. Eine Aussage die Schuster Meins bestätigte. „Kiefer war oft in Gedanken vertieft, ansonsten aber ein fleißiger und ordentlicher Geselle.“ Allerdings hatte Meins ihn in Verdacht eine Kleinigkeit entwendet zu haben, was Kiefer aber weit von sich gewiesen hatte. Einen ähnlichen Verdacht hatte ebenfalls Schuster Feldkamp. Auch in Pinneberg hatte Kiefer, als er bei Schustermeister Mannshardt arbeitete, der Versuchung nicht widerstehen können. Er hatte 22 Pfennig vom Meister empfangen, um damit beim Eisenkrämer Jürgensen in Altona auf Kredit gekaufte Waren zu bezahlen. Tatsächlich hatte er das Geld für sich ausgegeben, und deshalb seine Arbeit verloren. Als Handwerker stellte Mannshardt ihm allerdings ein gutes Zeugnis aus. Auch habe er Kiefer nie trübsinnig erlebt. Im Gegenteil, er sei mitteilend und gesprächig gewesen und habe gerne über seine Reisen erzählt.

Zu Kiefers Gunsten protokollierte die Landdrostei, dass das Geständnis freiwillig, ununwunden und vollgültig gewesen sei. In der Verhandlung werde man ihm einen Verteidiger, einen Defensor, beiordnen. Der Fall wurde am 4. Dezember 1848 vom Holsteinischen Oberkriminalgericht an das Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oberappellationsgericht verwiesen, da „ in Folge C.C.C. aut. 126 als eines fortwährenden Gesetzes auf Todesstrafe erkannt“ werden musste. Auch wenn sich inzwischen die Herzogtümer Schleswig und Holstein im Gefolge der März-Revolution von 1848 gegen Dänemark erhoben hatten und in Kiel eine provisorische Regierung gebildet worden war, wurden Gerichtsurteile nach wie vor im Namen des dänischen Königs Friedrich VII. gefällt.

In ähnlich gelagerten Fällen hatte der König fast immer von seinem Begnadigungsrecht Gebrauch gemacht und Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt. Der König, mit dessen Armee die Schleswig-Holsteiner kämpften, konnte in diesen aktuellen Prozess nicht eingreifen. Ein einzelner Richter aber war nicht befugt, die Gesetzeslage zu ignorieren und von sich aus das Begnadigungsrecht auszuüben. In der Prozessakte heißt es dazu: „Vielmehr ist er verpflichtet, nach denjenigen Gesetzen zu erkennen, welche etwa nach seiner menschenfreundlichen Ansicht zu strenge Bestimmungen enthalten. Gewiss enthält das Patent über Bestrafung des dritten Diebstahls vom 27. März 1843 eine zu strenge Strafbestimmung für ganz unbedeutende Entwendungen und Mausereien, allein diese Strenge berechtigt keinen Richter, den Fall selbst zu erledigen.“

Schließlich verurteile das Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oberappellationsgericht im Namen Friedrichs VII. am 17. Februar 1849, ein Jahr nach der Tat, Franz Kiefer zu „lebenswieriger Zuchthausstrafe“. Der Angeklagte habe den Überfall und den bewaffneten Raub gestanden, eine Tötungsabsicht könne ihm aber nicht bewiesen werden. Auf ein Todesurteil verzichtete das Gericht mit folgender Begründung: „In endlicher Erwägung, dass in Folge des neuen Standes der Wissenschaft und der gegenwärtig herrschenden milderen Ansichten über die Bestrafung der Verbrechen, die im Art. 126 der P.G.O. jedem boshaftigen überwundenen Räuber angedrohte Todesstrafe nicht mehr unbedingt zu Anwendung kommt. Er muss auch die Untersuchungskosten zahlen, soweit er dazu in der Lage ist. Das Oberkriminalgericht soll dieses Urteil dem Kiefer verkündigen und dessen sofortige Vollstreckung veranlassen. 17. Februar 1849“

Erzählt nach den Gerichtsakten

Schleswig-Holsteinische Anzeigen

13. Stück, 26. März 1849

14. Stück, 2. April 1849

Die Altonaer Wasserkunst von 1859

Eine Voraussetzung für die städtebauliche Entwicklung

Am 4. August 1859 begann für die Altonaer ein neues Zeitalter. Von nun an brauchten sie nur den Wasserhahn aufzudrehen, und schon sprudelte klares, sauberes Wasser aus der Leitung. Geliefert wurde es von der „Wasserkunst“, Altonas neuem Wasserwerk auf dem Baursberg in Blankenese. Wer es sich erlauben konnte, ließ sich den Wasserhahn in der Küche installieren, andere gönnen sich sogar den Luxus, ein Badezimmer mit fließendem Wasser und einem „Water-Closet“ einzurichten. Die meisten Altonaer jedoch mussten mit einem Wasserhahn auf dem Hof vorliebnehmen. Nur die Armen, die durch das städtische Armenwesen unterstützt wurden, waren vom Fortschritt ausgeschlossen. Sie mussten sich ihr Wasser nach Alter-Väter-Sitte vom Brunnen holen. Für sie hatte die Stadt in jedem Quartier einen Freibrunnen gebaut, von dem sie unentgeltlich Wasser in Eimer abzapfen konnten. Zwei Stunden am Tag floss Wasser. Immerhin wurde es auch von der „Wasserkunst“ geliefert, war also frisch und sauber.

Am 4. August 1859 begann für die Altonaer ein neues Zeitalter. Von nun an brauchten sie nur den Wasserhahn aufzudrehen, und schon sprudelte klares, sauberes Wasser aus der Leitung. Geliefert wurde es von der „Wasserkunst“, Altonas neuem Wasserwerk auf dem Baursberg in Blankenese. Wer es sich erlauben konnte, ließ sich den Wasserhahn in der Küche installieren, andere gönnen sich sogar den Luxus, ein Badezimmer mit fließendem Wasser und einem „Water-Closet“ einzurichten. Die meisten Altonaer jedoch mussten mit einem Wasserhahn auf dem Hof vorliebnehmen. Nur die Armen, die durch das städtische Armenwesen unterstützt wurden, waren vom Fortschritt ausgeschlossen. Sie mussten sich ihr Wasser nach Alter-Väter-Sitte vom Brunnen holen. Für sie hatte die Stadt in jedem Quartier einen Freibrunnen gebaut, von dem sie unentgeltlich Wasser in Eimer abzapfen konnten. Zwei Stunden am Tag floss Wasser. Immerhin wurde es auch von der „Wasserkunst“ geliefert, war also frisch und sauber.

Erste Planungen

Das Brunnenwasser, das viele Altonaer vor dem Bau der „Wasserkunst“ tranken, hatte seine Tücken. Es entstammte aus Wasserschichten, die sich nach Regenfällen oberhalb der Lehmschichten der Geest sammelten. In heißen Sommermonaten mit wenig Niederschlag versiegten viele Brunnen. Und wenn man Wasser schöpfen konnte, war es wegen der vielen in ihm aufgelösten Mineralien derart hart, dass es zum Kochen und Waschen nur eingeschränkt brauchbar war. Lange Zeit zogen viele Altonaer es deshalb vor, Elbwasser zu nutzen, das Wasserträger aus dem Fluss holten und an den Haustüren verkauften. Sauber war auch dieses Wasser nicht, doch dann wurde es durch den Bau eines Hamburger Siels nach dem Großen Brand von 1842, das die Abwässer der Stadt konzentriert und ungeklärt in die Elbe leitete, „im höchsten Grade widerlich. Aber die Altonaer hatten keine Alternative, sie kauften weiterhin Elbwasser.

Ein unhaltbarer Zustand, der jedermann vor Augen führte, dass Altona keine moderne Stadt war. Wollte man den Anschluss nicht verpassen, musste man handeln. Bürgermeister Carl Heinrich Behn, seit 1838 im Amt, war dazu bereit. Er machte es sich zur Aufgabe gemacht, Altona für das anbrechende Industriezeitalter zu rüsten. Die neue Eisenbahnverbindung nach Kiel im Jahre 1844 und der Anschluss des Hafens über die „Geneigte Ebene“ eröffneten der Altonaer Wirtschaft neue Chancen. Behn trieb die Stadterweiterung voran; unter seiner Verwaltung wurde ein neuer Stadtteil zwischen Königstraße und Schulterblatt geplant. Jetzt fehlte nur noch eine moderne Energieversorgung – ein Gas- und ein Wasserwerk. Ohne Gaslaternen versank Altona abends in das trübe Zwielicht einiger Öllampen. Und ohne eine kontinuierliche Wasserversorgung konnten weder die Haushalte mit Frischwasser beliefert werden, noch die Dampfmaschinen in den Fabriken arbeiten.

Doch dann kam das Jahr 1848. Die „Erhebung“ Schleswig-Holsteins gegen die dänische Herrschaft machte solche kostspieligen Pläne zunichte. Jede Kommune hatte Kriegslasten zu tragen. Erst im Jahre 1853 konnte man sich dem Problem wieder widmen, auch wenn die Kassen nach wie vor leer waren. Also beschlossen die städtischen Kollegien, dass nicht die Kommune für den Bau und die Unterhaltung eines Gas- und Wasserwerks aufkommen sollte, sondern man das Projekt der „privaten Speculation“ überlassen wollte. Die Stadt sollte lediglich die Bedingungen festsetzen, wie Altona durch Steinkohlengas erleuchtet und mit gereinigtem Elbwasser zu versorgen war. Beide Projekte wurden zu einem zusammengelegt und öffentlich ausgeschrieben.

Doch dann kam das Jahr 1848. Die „Erhebung“ Schleswig-Holsteins gegen die dänische Herrschaft machte solche kostspieligen Pläne zunichte. Jede Kommune hatte Kriegslasten zu tragen. Erst im Jahre 1853 konnte man sich dem Problem wieder widmen, auch wenn die Kassen nach wie vor leer waren. Also beschlossen die städtischen Kollegien, dass nicht die Kommune für den Bau und die Unterhaltung eines Gas- und Wasserwerks aufkommen sollte, sondern man das Projekt der „privaten Speculation“ überlassen wollte. Die Stadt sollte lediglich die Bedingungen festsetzen, wie Altona durch Steinkohlengas erleuchtet und mit gereinigtem Elbwasser zu versorgen war. Beide Projekte wurden zu einem zusammengelegt und öffentlich ausgeschrieben.

Zwei lokale Unternehmer bewarben sich – J. S. Lowe aus Altona und Günther Ludwig. Stuhlmann, der in Neumühlen, das damals noch nicht zu Altona gehörte, eine Kalkbrennerei betrieb. Mit beiden wurde verhandelt, und schließlich einigte man sich am 30. November 1853, beiden gemeinsam den Zuschlag für den Bau und Betrieb eines Gas- und Wasserwerks zu geben. Am 9. August 1854 wurde der Vertrag unterschrieben.

Doch dann trat Lowe von dem Kontrakt zurück. An seine Stelle traten die beiden Ingenieure N. D. Goldschmid aus Haag und E. E. Goldschmid aus Paris. Letzterer war Teilhaber der in Paris ansässigen Firma York & Co.. Beide Ingenieure hatten bereits größere Bauten ausgeführt und verfügten nicht nur kaufmännisches Wissen, sondern auch über den nötigen technischen Sachverstand. Sie wollten das Projekt neu organisieren und schlugen die Gründung einer Aktiengesellschaft vor. Doch die städtischen Gremien wollten davon nichts wissen. Daraufhin traten sich ihre Gerechtsame, die die Stadt ihnen übertragen hatte, an Bankhäuser in Altona und Hamburg ab, die ihrerseits einen Verwaltungsrat, bestehend aus fünf Altonaern, einsetzten. Er sollte für den Bau der Anlagen verantwortlich sein und die Bildung einer Aktiengesellschaft vorantreiben.

Das kombinierte Gas- und Wasserwerk sollte auf dem Stuhlmann’schen Gelände in Neumühlen unterhalb der Rainvill’schen Terrassen gebaut werden – der endgültige Todesstoß für das bereits heruntergekommene einstige Edelrestaurant „Rainvilles Garten“. Auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Gelände war neben einer Reihe von Gebäuden, in denen das Steinkohlengas erzeugt und gereinigt werden sollte, auch ein Gasometer und ein Kohlenlager geplant.

Schwieriger umzusetzen war, an dieser Stelle auch die eine „Wasserkunst“, so der damals übliche Begriff für ein Wasserwerk, zu bauen. Den alten Grundsatz, Trinkwasser nur oberhalb einer Stadt zu entnehmen und die Abwässer unterhalb der Stadt in den Fluss zu leiten, konnte man in Altona nicht umsetzen. Oberhalb der Stadt lag Hamburg, das seine Abwässer ungeniert in die Elbe ableitete. Das derart verdreckte Elbwasser musste unbedingt aufbereitet werden, wollte man es als Trinkwasser nutzen. Zunächst sollte es in einem großen Bassin geleitet werden, in dem die Schwebstoffe sich absetzen konnten. Als Vorsichtsmaßnahme wurde festgelegt, dass das belastete Elbwasser nur in der letzten Stunde der Flut aus der Elbe entnommen werden sollte, in der Annahme, dass es zu dieser Zeit am wenigsten durch die Hamburger Abwässer verunreinigt war. Anschließend wollte man das „gereinigte“ Wasser durch Tonplatten filtrieren und in ein kleineres Becken leiten, von wo aus es über einen rund 55 Meter hohen Turm in ein Wasserreservoir an der Kleinen Mühlenstraße gepumpt werden sollte, um anschließend ins städtische Leitungsnetz verteilt zu werden.

Die Vorstellung, dieses Wasser trinken zu müssen, erschien den Mitgliedern des Verwaltungsrates aber doch wenig appetitlich, zumal die 1854 in London ausgebrochene Cholera-Epidemie jedermann deutlich die Gefahr verunreinigten Trinkwassers vor Augen führte. Und so meldete der Verwaltungsrat im Frühjahr 1855 – man hatte bereits mit dem Bau der Kaimauer begonnen, an der die Kohlenschiffe anlegen sollten –Bedenken an, ob man das hier entnommene, belastete Elbwasser wirklich ausreichend reinigen könne, um es als Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Also gab man weitere Untersuchungen in Auftrag.

Die Ingenieure E. E. Goldschmid und Thomas Hawksley aus London teilten die Bedenken des Verwaltungsrats und schlugen den Bau eines Wasserwerks in Blankenese vor. Hawksley argumentierte, dass sich ein großer Teil der Verunreinigungen des Elbwassers sich auf seinem 1,5 Meilen langen Weg nach Blankenese bereits abgelagert hätten. Außerdem mische sich das reine Wasser der Süderelbe, das durch zahlreiche Seitenarme in die Norderelbe ströme, mit dem Dreckwasser. Der „Gehalt an Beimengungen“ werde so ganz wesentlich vermindert. Selbst bei Ebbe sei das Wasser auf der Höhe von Blankenese fast rein. Bei starkem Flutstrom besäße das aufwärts fließende Wasser „einen Grad von Reinheit, wie er practisch wohl nicht höher zu verlangen ist“. Er ging davon aus, dass man in Blankenese bei jeder Flut vier bis fünf Stunden lang Wasser aus der Elbe pumpen könne, was sich bei zwei Fluten am Tag auf einen Maschinenbetrieb von bis zu zehn Stunden addiere.

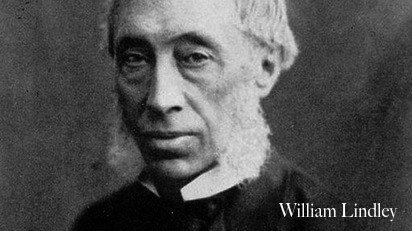

Der Verwaltungsrat war beeindruckt, wollte der Empfehlung der beiden Ingenieure aber nicht folgen, ohne zuvor eine weitere Meinung eingeholt zu haben. Und so bat er William Lindley um ein Gutachten. Lindley, der die Frischwasser- und Abwasseranlagen für Hamburg konzipiert und gebaut hatte, schloss sich der Expertise Goldschmids und Hawksleys an. Nicht nur verbiete es sich, der Elbe in Neumühlen Trinkwasser zu entnehmen, das Stuhlmann’sche Gelände sei darüber hinaus für zwei Werke zu klein. Bevor man ein Wasserwerk in Blankenese baue, sollte man aber noch weitere Untersuchungen vornehmen. Und dann folgt eine lange Liste von baulichen Maßnahmen, ohne die man in Blankenese kein Wasser schöpfen könne: eine Duc d’Albe, eine kleine Landungsbrücke, zwei englische Dampfmaschinen, von der jede in der Minute 700 englische Gallonen Wasser 300 Fuß hoch treiben könne. Dazu die nötigen Pumpen nebst Gebäuden für die Maschinen, Kessel, Kohlenlager u.s.w. Eine Hauptleitung von den Maschinen zu den Bassins und Reservoirs, ein Ablagerungsbecken von mindesten einer Million Gallonen Rauminhalt, vier Filterbecken zum abwechselnden Gebrauch, jedes von mindestens 1000 Quadrat-Yards Sandoberfläche, ein überdecktes Versorgungsreservoir von mindestens 500 000 Gallonen Rauminhalt. Eine Hauptspeiseröhre bis Flottbek mit 16 Zoll engl. Durchmesser und eine von Flottbek bis Altona mit 15 Zoll Durchmesser.

Der Verwaltungsrat war beeindruckt, wollte der Empfehlung der beiden Ingenieure aber nicht folgen, ohne zuvor eine weitere Meinung eingeholt zu haben. Und so bat er William Lindley um ein Gutachten. Lindley, der die Frischwasser- und Abwasseranlagen für Hamburg konzipiert und gebaut hatte, schloss sich der Expertise Goldschmids und Hawksleys an. Nicht nur verbiete es sich, der Elbe in Neumühlen Trinkwasser zu entnehmen, das Stuhlmann’sche Gelände sei darüber hinaus für zwei Werke zu klein. Bevor man ein Wasserwerk in Blankenese baue, sollte man aber noch weitere Untersuchungen vornehmen. Und dann folgt eine lange Liste von baulichen Maßnahmen, ohne die man in Blankenese kein Wasser schöpfen könne: eine Duc d’Albe, eine kleine Landungsbrücke, zwei englische Dampfmaschinen, von der jede in der Minute 700 englische Gallonen Wasser 300 Fuß hoch treiben könne. Dazu die nötigen Pumpen nebst Gebäuden für die Maschinen, Kessel, Kohlenlager u.s.w. Eine Hauptleitung von den Maschinen zu den Bassins und Reservoirs, ein Ablagerungsbecken von mindesten einer Million Gallonen Rauminhalt, vier Filterbecken zum abwechselnden Gebrauch, jedes von mindestens 1000 Quadrat-Yards Sandoberfläche, ein überdecktes Versorgungsreservoir von mindestens 500 000 Gallonen Rauminhalt. Eine Hauptspeiseröhre bis Flottbek mit 16 Zoll engl. Durchmesser und eine von Flottbek bis Altona mit 15 Zoll Durchmesser.

Das bedeutete nicht nur einen erheblichen finanziellen Mehraufwand, sondern stellte auch die bisherigen Planungen und die Verträge mit der Stadt in Frage. Doch der Verwaltungsrat konnte sich den Überlegungen Goldschmids, Hawksleys und Lindseys nicht verschließen und stimmte ihren Vorschlägen wohl oder übel zu. Also trat man erneut in Verhandlungen mit der Stadt und den städtischen Kollegien ein und bemühte sich gleichzeitig, geeignetes Bauland in Blankenese zu erwerben. Es war keine Zeit zu verlieren. Man entschied sich für den Baursberg (Kösterberg), „einem der höchsten Puncte des Herzogtums Holstein, der höchste des Elbgeestgebietes, dessen Kuppe etwa 320 Fuß Hamb. (96 Meter, H.S.) über Null, 200 Fuss (60 Meter) über dem Bahnhofsplatze in Altona ist“. Über eine Maschinenanlage am Elbufer sollte das Wasser aus der Tiefe des Flusses entnommen und auf den Berg gepumpt werden, wo es aufbereitet und anschließend, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, „ohne weitere mechanische Hülfe“ in das städtische Rohrnetz geleitet werden. Es werde „dasselbe mit einem Drucke füllen, welche die Bedingungen der Concession weit übersteigt“. Die Gesellschaft kaufte das Terrain auf dem Baursberg und am Elbufer. Die Hanglage blieb im Besitz des Hamburger Kaufmanns J. B. Bowden, Inhaber der Firma Graham & Bowden, mit dem vertraglich vereinbart wurde, dass die Steigleitungen durch seinen Garten gelegt werden durften.

Da man davon ausging, dass die städtischen Kollegien der Planänderung im Interesse Altonas zustimmen würden, wurde bereits im April 1857 mit York & Co aufgrund der von Hawksley ausgearbeiteten und von Lindley, dem technischen Berater der Gesellschaft, geprüften und abgeänderten Detailpläne, ein „Spezialcontract“ abgeschlossen. Ein gewagter Schritt, denn die Verhandlungen mit den Behörden und den Bauübernehmern gestalteten sich als schwieriger als erwartet, so dass das Unternehmen zeitweilig sogar zu scheitern drohte.

Der Bau der Wasserkunst

York & Co nahm sofort auf Rechnung der Gesellschaft die Arbeiten für die Anlagen in Altona und Blankenese auf. Geleitet wurden sie unter Aufsicht von William Lindley von zwei englischen Ingenieuren, (resident engineers), anfangs durch E. Garey, später durch J. Wilson. Lindley und sein Mitarbeiter Werner Kümmel, später Direktor der Altonaer Gas- und Wasserwerke, führten darüber hinaus auch eine Reihe von Arbeiten aus, welche man nicht York & Co übergeben hatte. So wurde das Hochreservoir in Altona von Werner Kümmel gebaut.

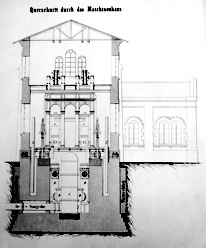

In Blankenese erwiesen sich die Arbeiten am Elbufer schwieriger als erwartet, da sich in dem nassen Sand nur schwer ein stabiles Fundament für die Pumpen legen ließ. Bei der Wahl der Baustoffe und der Ausführung der Baulichkeiten ging es den Verantwortlichen nicht nur um eine solide, sondern auch um eine repräsentative „Wasserkunst“. Die Gebäude auf dem Baursberg wurden mit roten Backsteinen aus der hannoverschen und holsteinischen Elbgegend errichtet, die über die Elbe durch Steinschiffer zur Baustelle transportiert wurden. Für die Fundamente der schweren Maschinenteile hatte man sich für Bremer Sandstein entschieden. Fassadenelemente wie Gesimse, Tür- und Fensterfassungen wurden mit gelblichen Backsteinen aus der Ziegelei „Fernsicht“ in Kellinghusen gemauert, und der Fußboden der Maschinenhalle bestand aus geschliffenen Sandsteinplatten. Das Dach aus englischem Schiefer mit einer darunterliegenden Holzverschalung sollte die Bildung von Kondenswasser vermeiden.

Die Maschinen wurden aus England importiert. Sie waren farbig gestrichen und wurden peinlich sauber gehalten. „Bemerkenswerth ist die viele blanke, gehobelte und gedrehte Eisenarbeit an den Maschinen, sowie die ungewöhnlich hellgüne Lackirung, welche auf einer Umbra-Grundfarbe in ähnlicher Weise ausgeführt ist, wie die bei Luxuswagen übliche“, heißt es bei Kümmel. „Die Maschinen erhalten hierdurch ein ausserordentlich stattliches Ansehen, und sind infolge dessen sehr viel besser rein zu halten als solche, die schon gleich nach der Aufstellung den hässlichen braunen Oel- und Rostüberzug erhalten, welcher sich der gewöhnlichen Art der Ausführung so bald einstellt.“

Die Maschinen wurden aus England importiert. Sie waren farbig gestrichen und wurden peinlich sauber gehalten. „Bemerkenswerth ist die viele blanke, gehobelte und gedrehte Eisenarbeit an den Maschinen, sowie die ungewöhnlich hellgüne Lackirung, welche auf einer Umbra-Grundfarbe in ähnlicher Weise ausgeführt ist, wie die bei Luxuswagen übliche“, heißt es bei Kümmel. „Die Maschinen erhalten hierdurch ein ausserordentlich stattliches Ansehen, und sind infolge dessen sehr viel besser rein zu halten als solche, die schon gleich nach der Aufstellung den hässlichen braunen Oel- und Rostüberzug erhalten, welcher sich der gewöhnlichen Art der Ausführung so bald einstellt.“

Um das alles in allem bedenkliche Elbwasser zu reinigen, wurde es auf dem Baursberg in mit Kies gefüllten Bassins gefiltert. Das Filtermaterial wurde zum Teil vor Ort gewonnen, aber auch aus „entfernteren Kiesgruben“ gewonnen, und vor dem Gebrauch sorgfältig gesiebt und gelagert. Das Wasser wurde vorsichtig in das Bassin gefüllt, damit der Kies nicht aufwirbelte und in die Leitung gelangte. Um den Kies zu reinigen, wurde das Wasser mehrmals in Jahr abgelassen. Die ungefähr einen Zoll dicke, mit Schlick verunreinigte Sandschicht wurde abgeschaufelt und durch neuen Kies ersetzt.

Man konnte zwar weitgehend verhindern, dass Sand in das Leitungsnetz gelangte, gegen das Eindringen von Luft war man jedoch „trotz größter Sorgfalt beim Füllen der Leitung“ machtlos. Es waren so viele Luftblasen im Wasser , dass es in Altona milchweiß auf dem Hahn kam. Nicht weiter schlimm, befand Kümmel, denn „das verliert sich im Augenblick des Zapfens wieder“.

Die Leitung, die an der Nordseite der Chaussee zwischen Blankenese und Altona in 5 Fuss (1,50 M) Tiefe unter der Straßenhöhe verlegt wurde, um sie vor Frost zu schützen, hatte bis Teufelsbrück ein Gefälle. In Teufelsbrück musste sie zwei Fuß unter Null durch einen Bach verlegt werden, bevor das Wasser durch Pumpen bergauf bis nach Altona gepumpt wurde. Um den Druck aufrecht zu erhalten, verjüngte sich der Durchmesser der Rohrleitung stetig. Außerdem wurden scharfe Krümmungen und Steigungen möglichst vermieden, was jedoch in engen Straßen Altonas nicht immer möglich war. Schon auf der 20 700 Fuß (6200 Meter) langen Strecke zwischen Blankenese und dem Booth’schen Garten in Flottbek gab es zahlreiche Abzweigungen, um die Ortschaften und die großen Ländereien mit Wasser zu versorgen.

Die Wasserversorgung in Altona

In Altona zweigte von der Hauptleitung ein 12-zölliges Rohr in ein Hochreservoir ab, das neben dem 1844 gebaten Bahnhof errichtet wurde. Es trennte sich hierauf an der Ecke Bahnhofsstraße und Palmaille in zwei, diesen Straßen folgende Hauptleitungen. Die Bahnhofsstraßenleitung führt bis zur Holstenstraße und verjüngte sich auf dieser Strecke von 13 auf neun Zoll. Es zweigten sechszöllige Hauptleitungen in die König- und die Große Bergstraße ab. An der Holstenstraße teilt sich die Hauptleitung in zwei sechszöllige Arme entlang der Alle und der Hamburger Straße bis zum Schulterblatt, „um den vergrösserten Anforderungen genügen zu können, welche die rasch zunehmende Bebauung dieses neuen Stadtteils in nicht ferner Zeit machen wird. Die Palmaille-Leitung geht in die Breite Straße, Leitungen durch die Kirchenstraße, Grünestraße und Bleicherstraße verbinden sie mit den Hauptleitungen in der König- und Große Bergstraße. Der größte und höchst gelegene Teil der Stadt ist so mit einem Ring von Hauptleitungen umgeben.

Wasser für die Feuerwehr

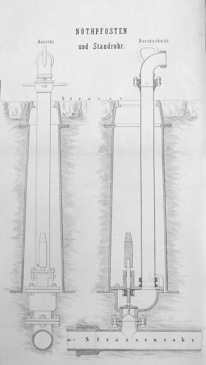

Damit das Wasser im Notfall auch der Feuerwehr zur Verfügung stand, wurden in regelmäßigen Abständen mehr als 200 „Notpfosten“ (Hydranten) angelegt. An jeden Notpfosten konnten drei Wasserschläuche angebracht werden, um entweder die Pumpen der Feuerwehr mit Wasser zu versorgen oder aber, da der Druck ausreichend hoch war, das Wasser „direct in das Feuer zu schleduern“. „Jede Sprütze des städtischen Löschwesens hat ein  Kupferrohr mit Schlüssel und Schläuchen auf einem Gestelle jederzeit bei sich, damit im Falle des Gebrauches nichts vergessen wird“, heißt es in Kümmels „Wasserkunst“. „Das Kupferrohr wird aufgesetzt, die Schläuche angelegt und der Pfosten dann geöffnet; der bedeutende, stets gleichmäßige Druck der Kunst schleudert das Wasser in zölligen Strahlen bis weit über die höchsten Häuser hinaus, mit einer Kraft und Unversieglichkeit, deren sich keine durch Menschen bewegte Sprütze rühmen kann, ohne andere Hilfe als den rohrleitenden Mann.“ Bis dahin hatte der Mangel an Wasser bei Hausbränden häufig dazu geführt, dass sich die Bemühungen der Löschmannschaften darauf konzentrierten, ein Überspringen des Feuers auf die benachbarten Gebäude zu verhindern. An ein Löschen des eigentlichen Brandes war meist nicht zu denken. „Zweckmäßige Löschanstalten und die oft bewiesene Aufopferung der Altonaer, wenn es galt zu helfen, haben dies freilich in allen Fällen ermöglicht, jedoch waren die Löschkosten und die Brandschäden stets sehr bedeutend. Unter der alljährlich sehr grossen Zahl von Bränden war ein nicht kleiner Theil einer böswilligen Brandstiftung so verdächtigt, dass es nur der Langsamkeit und Beschwerlichkeit in der Herbeischaffung des nöthigen Wassers, und der dadurch verzögerten Löscharbeiten zuzuschreiben ist, wenn die Spuren des Verbrechens durch die rasch um sich greifenden Flammen vernichtet wurden, und so das Hauptindicium gegen den Brandstifter wegfiel.“

Kupferrohr mit Schlüssel und Schläuchen auf einem Gestelle jederzeit bei sich, damit im Falle des Gebrauches nichts vergessen wird“, heißt es in Kümmels „Wasserkunst“. „Das Kupferrohr wird aufgesetzt, die Schläuche angelegt und der Pfosten dann geöffnet; der bedeutende, stets gleichmäßige Druck der Kunst schleudert das Wasser in zölligen Strahlen bis weit über die höchsten Häuser hinaus, mit einer Kraft und Unversieglichkeit, deren sich keine durch Menschen bewegte Sprütze rühmen kann, ohne andere Hilfe als den rohrleitenden Mann.“ Bis dahin hatte der Mangel an Wasser bei Hausbränden häufig dazu geführt, dass sich die Bemühungen der Löschmannschaften darauf konzentrierten, ein Überspringen des Feuers auf die benachbarten Gebäude zu verhindern. An ein Löschen des eigentlichen Brandes war meist nicht zu denken. „Zweckmäßige Löschanstalten und die oft bewiesene Aufopferung der Altonaer, wenn es galt zu helfen, haben dies freilich in allen Fällen ermöglicht, jedoch waren die Löschkosten und die Brandschäden stets sehr bedeutend. Unter der alljährlich sehr grossen Zahl von Bränden war ein nicht kleiner Theil einer böswilligen Brandstiftung so verdächtigt, dass es nur der Langsamkeit und Beschwerlichkeit in der Herbeischaffung des nöthigen Wassers, und der dadurch verzögerten Löscharbeiten zuzuschreiben ist, wenn die Spuren des Verbrechens durch die rasch um sich greifenden Flammen vernichtet wurden, und so das Hauptindicium gegen den Brandstifter wegfiel.“

Einige Fabrikbesitzer ließen spezielle Feuerlöschhähne in ihren Gebäuden anbringen. „Hoffentlich ist die Zeit nicht fern, wo alle öffentlichen Gebäude, welche zum Theil unersetzliche Aktenstücke enthalten, daß Theater, Krankenhaus, Gefängnisse, Casernen, die großen Wollgarnfabriken, Brennereien u.s.w. mit Einrichtungen zu directer Feuerlöschung versehen sind, ehe ein größerer Schaden den Mangel derselben fühlbar macht“, wünschte sich Kümmel.

Das Hochreservoir am Bahnhof

Um ausschließen zu können, dass durch Wasserrohrbrüche oder andere Widrigkeiten die Wasserversorgung in einer Notsituation zusammenbrach, wurde das Hochreservoir am Altonaer Bahnhof gebaut. In der ersten Konzession der Stadt Altona sollte ein 8000 Kubikfuß fassendes, 125 Fuß hohes Reservoir an der Kleinen Mühlenstraße errichtet werden. Die Wassergesellschaft konnte sich aber mit der Eisenbahngesellschaft vertraglich auf ein Grundstück direkt neben dem Bahnhof einigen – mit 114 Fuß über Null der höchste Punkt der Stadt. Für die Eisenbahn hatte das den Vorteil, dass es für seine Maschinen Wasser aus Blankenese verwenden konnte, darunter auch für die Dampfmaschine, die die Wagen auf der „Geneigten Ebene“ transportierte. Sie war bis dahin mit ungereinigten Elbwasser betrieben worden.

Das gusseiserne Reservoir des Hochreservoirs konnte 16 000 Fuß auf einer Höhe von 135 Fuß fassen – bedeutend mehr als in der Konzession verlangt. In Notfällen konnte die Stadt damit zehn bis 16 Stunden lang versorgt werden. Dauerte die Reparatur des Schadens länger konnte „mit Hülfe der Eisenbahnmaschine“ ungereinigtes Elbwasser in das Reservoir gepumpt werden. Gebaut wurde das Hochreservoir nicht von York & Co, es wurde nach dem Plänen von Lindley von Werner Kümmel, dem späteren Direktor der Altonaer Gas- und Wasserwerke, ausgeführt. Allein das Gewicht des Wassers betrug annähernd 500 000 Kilogramm. Das Gebäude musste also massiv und solide gebaut werden. Das gusseiserne Wasserbecken wurde mit einer aus England bezogenen steingrauen „Protoxyd-Farbe“ viermal gestrichen. Man hatte sich für diese Farbe entschieden, weil sie bleifrei war und das Wasser nicht verunreinigen würde.

Das gusseiserne Reservoir des Hochreservoirs konnte 16 000 Fuß auf einer Höhe von 135 Fuß fassen – bedeutend mehr als in der Konzession verlangt. In Notfällen konnte die Stadt damit zehn bis 16 Stunden lang versorgt werden. Dauerte die Reparatur des Schadens länger konnte „mit Hülfe der Eisenbahnmaschine“ ungereinigtes Elbwasser in das Reservoir gepumpt werden. Gebaut wurde das Hochreservoir nicht von York & Co, es wurde nach dem Plänen von Lindley von Werner Kümmel, dem späteren Direktor der Altonaer Gas- und Wasserwerke, ausgeführt. Allein das Gewicht des Wassers betrug annähernd 500 000 Kilogramm. Das Gebäude musste also massiv und solide gebaut werden. Das gusseiserne Wasserbecken wurde mit einer aus England bezogenen steingrauen „Protoxyd-Farbe“ viermal gestrichen. Man hatte sich für diese Farbe entschieden, weil sie bleifrei war und das Wasser nicht verunreinigen würde.

Im Unterbau des Hochreservoirs gab es eine Wohnung für einen Schlossschließer. Seine Aufgabe war es, zu überwachen, ob das Reservoir stets mit guten, reinen Wasser gefüllt war. Das da Reservoir wegen des hohen Drucks des aus Blankenese kommenden Wassers nicht regelmäßig genutzt wurde, musste der Schlossschließer dafür sorgen, das die obere Schicht des Wasserbehälters zuweilen abgelassen und neu gefüllt wurde. Auch musste er stündlich den Stand des Manometers kontrollieren, notieren und Unregelmäßigkeiten melden. Sank der Druck signifikant musste er sofort die Hauptleitung abschließen und das Altonaer Rohrnetz an das Hochreservoir anschließen.

Nutzen der Waserkunst

Am 4. August 1859 nahm die Wasserkunst den Betrieb auf. Bürgermeister Behn, auf dessen Initiative sie gebaut worden war, erlebte es nicht mehr. Er war bereits 1853 gestorben. Im ersten Betriebsjahr wurden 800 Abnehmer – vom Privathaushalt bis zur Farik – von der Wasserkunst mit Frischwasser versorgt. Erstmals konnten auch die im Altonaer Hafen liegenden Schiffe direkt Frischwasser aus der Leitung übernehmen.

Die Wasserkunst war in mehrfacher Hinsicht unerlässlich für die städtebauliche Entwicklung Altonas. Nicht nur war sie die Voraussetzung für den Bau eines neuen Stadtteils und neuer Fabriken. Sie ermöglichte auch eine neue Qualität des Baugeschehens. So stand erstmals für das Anfeuchten der Backsteine und das Anmischen des Mörtels beim Hausbau Wasser in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Verpflichtete sich ein Bauherr als Abnehmer, lieferte die Wasserkunst das Wasser während der Bauzeit zu günstigen Konditionen. „Jeder Bauverständige wird den großen Nutzen für die Güte und Solidität des Mauerwerks würdigen können, welches das mauern mit tüchtig genässten Backsteinen durch das langsamere Anbinden und vollständigere Einbetten des Mörtels herbeiführen muss“, heißt es bei Kümmel. Trock vermauerte Steine hatten bis dahin regelmäßig zu Rissen in den Wänden geführt, die die „Wohnungen ganz unbegreiflich kalt machten“.

Der Wasserkunst haben die Altonaer es zu verdanken, dass sie von der Cholera-Epidemie, die 1892 in Hamburg tausenden Menschen das Leben kostete, verschont blieben.

Kümmel, Werner: Die Wasserkunst in Altona. – Hamburg: Perthes - Besser & Mauke 1861

Majestätsbeleidigung

Vom Untergang eines Schulmeisters in der Landschaft Eiderstedt

In den "Allerhöchst privilegirte Schleswig-Holsteinische Anzeigen" vom Januar 1848 wird über die "Criminalsache" des Schullehrers Friedrich Petersen aus Hochbrücksiel im Kirchspiel Oldeswort in der Landschaft Eiderstedt berichtet. Im Alter von 24 Jahren hatte er dort 1828 seine Stelle als Lehrer angetreten. 20 Jahre später wurde er wegen Majestätsbeleidung angeklagt und verurteilt, weil er sich in mehreren Schreiben an den dänischen König Christian VIII. "in unziemlicher Weise" geäußert hatte. Eigentlich wollte Petersen mit seinen Gesuchen an den Monarchen die Wiederaufnahme eines Verfahrens erreichen, das ihn seine bürgerliche Existenz gekostet hatte. Der 40jährige Lehrer war im Mai 1844 wegen "fortgesetzter unzüchtiger Behandlung seiner Schülerinnen" angeklagt und vom Eiderstedter Kriminalgericht zu Tönning zu viermal fünftägiger Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot verurteilt worden. Darüberhinaus „entsetzte“ ihn das Gericht seines Amtes. Da er weder Rechtsmittel einlegte, noch „ an die landesherrliche Gnade supplicirte“, wurde das Urteil rechtsgültig und der Lehrer arbeitslos. Um das wieder rückgängig zu machen, appellierte er mehrmals an den König, das Verfahren doch wieder aufzunehmen. Aber durch seine impulsive Wortwahl geriet dieses Anliegen zusehends in den Hintergrund, und er musste sich stattdessen wegen Majestätsbeleidigung verantworten.

In den "Allerhöchst privilegirte Schleswig-Holsteinische Anzeigen" vom Januar 1848 wird über die "Criminalsache" des Schullehrers Friedrich Petersen aus Hochbrücksiel im Kirchspiel Oldeswort in der Landschaft Eiderstedt berichtet. Im Alter von 24 Jahren hatte er dort 1828 seine Stelle als Lehrer angetreten. 20 Jahre später wurde er wegen Majestätsbeleidung angeklagt und verurteilt, weil er sich in mehreren Schreiben an den dänischen König Christian VIII. "in unziemlicher Weise" geäußert hatte. Eigentlich wollte Petersen mit seinen Gesuchen an den Monarchen die Wiederaufnahme eines Verfahrens erreichen, das ihn seine bürgerliche Existenz gekostet hatte. Der 40jährige Lehrer war im Mai 1844 wegen "fortgesetzter unzüchtiger Behandlung seiner Schülerinnen" angeklagt und vom Eiderstedter Kriminalgericht zu Tönning zu viermal fünftägiger Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot verurteilt worden. Darüberhinaus „entsetzte“ ihn das Gericht seines Amtes. Da er weder Rechtsmittel einlegte, noch „ an die landesherrliche Gnade supplicirte“, wurde das Urteil rechtsgültig und der Lehrer arbeitslos. Um das wieder rückgängig zu machen, appellierte er mehrmals an den König, das Verfahren doch wieder aufzunehmen. Aber durch seine impulsive Wortwahl geriet dieses Anliegen zusehends in den Hintergrund, und er musste sich stattdessen wegen Majestätsbeleidigung verantworten.

In seinen Gesuchen beteuerte Petersen seine Unschuld. Er fühlte sich von den Richtern ungerecht behandelt, von seinem Rechtsbeistand schlecht vertreten und beraten. Ob er wirklich unschuldig war, wurde nie geklärt, denn das Verfahren wurde nie wieder aufgenommen. Das erste Gesuch schickte er 1845 an den dänischen König. Gleichzeitig ersuchte er "eventualiter um sofortige Wiedereinsetzung ins Amt". Am 21. Juni 1845 erhielt er von der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei in Kopenhagen einen abschlägigen Bescheid.

Doch Petersen gab nicht auf und schickte ein neues Gesuch nach Kopenhagen – mit dem gleichen Resultat. Die Kanzlei lehnte es am 26. Juli ab. Doch diesmal war der verzweifelte Schulmeister zu weit gegangen. Er hatte sich in seiner Wortwahl vergriffen und die Untersuchungsbehörde, die seinerzeit mit seinem Fall betraut war, und seinen damaligen Verteidiger beschimpft. Die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzlei überließ es dem Obergericht, "wegen der unziemlichen Aeußerungen nach seinem rechtlichen Ermessen" zu handeln. In der Folge wurde die Stallerschaft der Landschaft Eiderstedt in Garding beauftragt, "nach ihrem rechtlichen Ermessen wider den Petersen das Erforderliche wahrzunehmen". Der Staller war der oberste landesherrliche Beamte in Eiderstedt, vergleichbar mit einem Amtmann. Er nahm verschiedene Funktionen wahr, darunter die eines Justiz- und Polizeibeamten. In dieser Eigenschaft nahm er sich jetzt der Sache Petersen an. Und da ging es jetzt nicht mehr um die Wiederaufnahme des Verfahrens, sondern um ein neues Delikt. Die Stallerschaft verurtelte Petersen am 7. August 1845 wegen unziemlicher Äußerungen in einem unmittelbar an seine Majestät eingereichten Gesuch zu einer fünftägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot.

Spätestens jetzt hätte Petersen die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen erkennen müssen. Doch in seiner Verzweiflung schrieb er ein weiteres Gesuch, in dem er um die Einsetzung einer Kommission bat, die seinen Fall noch einmal untersuchen sollte. Am 30. August erhielt er die erneute Ablehnung.

Doch Petersen wollte nicht nachgeben und bat in einem weiteren Schreiben um "die Ertheilung einer Auskunft", ob er gegen die Untersuchungsbehörde klagen könne und ob ihm eventialiter auch eine "Appellation an das Publicum" gestattet sei. Diesmal ließ die Kanzlei in Kopenhagen sich mit ihrer Antwort bis zum 25. November 1845 Zeit. Man habe befunden, dass seine Bitte "zur Berücksichtigung nicht geeignet" sei. Und da sie in Petersens Schreiben wieder unziemliche Äußerungen gefunden hatte, wurde dem Obergericht wiederrum freigestellt, entsprechende Maßnahmen gegen den ehemaligen Schulmeister einzuleiten. Am 18. Dezember verurteilte die Eiderstedter Stallerschaft ihn zu einer zweimal fünftägigen Freiheitsstrafe bei Wasser und Brot.

Doch Petersen wollte nicht nachgeben und bat in einem weiteren Schreiben um "die Ertheilung einer Auskunft", ob er gegen die Untersuchungsbehörde klagen könne und ob ihm eventialiter auch eine "Appellation an das Publicum" gestattet sei. Diesmal ließ die Kanzlei in Kopenhagen sich mit ihrer Antwort bis zum 25. November 1845 Zeit. Man habe befunden, dass seine Bitte "zur Berücksichtigung nicht geeignet" sei. Und da sie in Petersens Schreiben wieder unziemliche Äußerungen gefunden hatte, wurde dem Obergericht wiederrum freigestellt, entsprechende Maßnahmen gegen den ehemaligen Schulmeister einzuleiten. Am 18. Dezember verurteilte die Eiderstedter Stallerschaft ihn zu einer zweimal fünftägigen Freiheitsstrafe bei Wasser und Brot.

Dagegen wandte sich Petersen beim Obergericht mit einem Bittgesuch, das aber 16. Februar 1846 zurück gewiesen wurde. Also schrieb Petersen an die nächst höhere Instanz, an das Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oberappellationsgericht. Ohne Erfolg, am 5. März 1846 erhielt er erneut eine Ablehnung. Hartnäckig suchte Petersen sein Glück erneut direkt beim König. Dieser möge ihm doch eine Appellation an das Oberappellationsgericht gestatten oder ihm "auf anderweitige Weise" zu seinem Recht verhelfen. Am 28. April 1846 erklärte die Kanzlei sich für unzuständig und schrieb ihm, dass "auf seine nur zur gerichtlichen Erledigung geeignete Bitte nicht eingetreten werden könne". Weitere Gesuche in dieser Sache werde man nicht mehr beantworten.

Doch Petersen gab nicht auf. Am 5. Juli 1846 schrieb er erneut an den König. In diesem impulsiven Schreiben verglich er Christian VIII. mit dem biblischen Königen Herodes und mit Judas. "Sollten Ew. Königl. Majestät nach reiflicher Prüfung und Berathung meiner Sache das bisher wider mich stattgehabte gerichtliche Verfahren billigen und als Recht erkennen, nun – so sage ich, Ew. K. Majestät vermögen so wenig wie Herodes, noch Judas der Verräther, Recht und Unrecht zu erkennen, Allerhöchstdieselben sind entweder durch das Christenthum nie zur Wiedergeburt gelangt, oder, wie einst König Salomo, aus der Gnade gefallen und gottlos geworden."

Damit hatte er den Bogen eindeutig überspannt. Beamte zu beschimpfen war eine Sache, "grobe Majestätsbeleidigung" eine andere. Die Schleswig-Holsteinische Regierung reagierte und legte dem Obergericht im Oktober 1846 die mit "unziemlichen Äußerungen" gespickten Gesuche Petersens vor. Und wieder beauftragte das Obergericht die Stallerschaft Eiderstedt, die nötigen rechtlichen Schritte einzuleiten. Am 4. Dezember 1846 wurde am Obergericht ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung eingeleitet. Gleichzeitig gab das Gericht ein ärztliches Gutachten in Auftrag, um Petersens „Gemüthszustand“ zu untersuchen. Petersen hatte jede Auskunft verweigert und die „Untersuchungsbehörde durch ein ungebührliches und trotziges Betragen“ so sehr erzürnt, dass sie „körperliche Züchtigung“ gegen ihn anwendete. Das Verhör, dass sich der körperlichen Züchtigung anschloss, muss ein langatmiges Unterfange gewesen sein. Im Protokoll ist von "mancherlei Abschweifungen" seitens Petersens die Rede. Erst dann sei er zum Punkt gekommen. Er habe den König durch seine Äußerungen nicht beleidigen wollen und erkenne in seinen Äußerungen auch nichts Ungebührliches. Er habe vielmehr nur seinRecht wahrgenommen, sich zu beklagen, dass die Untersuchung niedergeschlagen worden sei, und er in Ungewissheit gehalten werde. Er bitte nicht um Gnade sondern um Gerechtigkeit.

Inzwischen hatte auch der Arzt Dr. Thomsen sein Gutachten geschrieben, in dem er Petersens Zurechnungsfähigkeit feststellte. Weder könne von einer allgemeinen Verrücktheit noch von einer fixen Idee die Rede sein. Man müsse vielmehr Heuchelei, Bosheit und versteckten Hochmut annehmen.

Im Januar 1847 reichte die Untersuchungsbehörde zwei weitere Gesuche Petersens an den König bzw. an das Oberappellationsgericht nach, das vom 5. Juli 1846 mit dem Herodes-und-Judas-Vergleich und eines vom 7. November 1846, in dem Petersen sich zu den Worten hatte hinreißen lassen: "Ob nun Gottesfurcht und Frömmigkeit die Krone Ew. Königl. Majestät ziere, oder ob dieselbe durch Gotteslosigkeit geschändet wird? Das Volk schließt letzteres."

Die Kanzlei in Kopenhagen bewertete die gesammelten Akten und teilte dem Oberkriminalgericht am 6. April eine "Königl. Resolution" vom 31. März 1847 mit, "derzufolge die gegen Petersen wegen Majestätsbeleidigung eingeleitete Criminaluntersuchung zur Zeit aufgehoben, demselben jedoch dabei eröffnet werden werden sollte, daß, wenn er sich in Zukunft ähnliche ungebührliche Aeußerungen zu Schulden kommen lassen sollte, das dann gegen ihn einzuleitende Verfahren auch auf die jetzt vorliegenden Schmähungen auszudehnen und die jetzige Untersuchung demnach wieder aufzunehmen sein werde".

Damit hatte die Kanzlei Petersen eine goldene Brücke gebaut, wegen der Schmähungen nicht gerichtlich belangt zu werden, und für sich selbst einen Weg eröffnet, sich das Problem des notorischen Bittstellers ein für alle Mal vom Hals zu schaffen. Doch die Beamten in Kopenhagen hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Petersen betrat die goldene Brücke nicht. Stattdessen beschwerte er sich am 7. Juni 1847: "Ist es diabolisch, durch Aufhebung der Untersuchung mich in Beziehung auf mein Verfahren womöglich in Ungewißheit zu erhalten, oder in neue Zweifel zu versetzen?" Jetzt wollte die Kanzlei in Kopenhagen ein für alle Mal einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen. Am 17. Juli 1847 teilte sie dem Gericht zwei Briefe Petersens mit der Anmerkung mit, dass der König unterm 10. Juli "resolvirt" habe, dass "wider den gedachten Petersen wegen der in jenen Eingaben enthaltenen ungebührlichenAeußerungen eine Untersuchung eingeleitet werde".

Am 21. Oktober 1847 wurde das Urteil gesprochen: „Der Inculpant Friedrich Petersen (ist) in Erwägung, daß derselbe, nachdem er von dem Eiderstedtischen Criminalgericht zu Tönning in Gemäßheit obercriminalgerichtlichen Rescipts vom 12ten Mai 1844 wegen fortgesetzter unzüchtiger Handlungen gegen seine Schülerinnen seines Amtes entsetzt und mit einer viermal fünftägigen Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod, von der Stallerschaft zu Garding unterm 7ten August 1845 wegen mehrerer in einem um Wiederaufnahme der Untersuchung an Sr. Majestät gerichteten Gesuche vorgebrachten unziemlichen Aeußerungen über die Untersuchungsbehörde und seinen Vertheidiger mit fünftägiger Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod, von der nämlichen Behörde unterm 18ten Decbr. S. J. wegen der von ihm in einem abermaligen Gesuche an den König wider Sr. Majestät Allerhöchstselbst vorgebrachten unziemlichen Aeußerungen mit zweimal fünftägiger Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod belegt worden; gegenwärtig, zufolge Allerhöchsten desfälligen Auftrags vom 10ten Juli 1847, wiederum in Untersuchung gezogen, geständigermaaßen in mehrfachen vorliegenden an Sr. Majestät unmittelbar von ihm eingereichten Gesuchen fortgesetzte grobe Beleidigungen gegen den König und zwar in Beziehung auf Allerhöchstdessen Regierungshandlungen ausgestoßen hat.“

Er habe seine Ansicht, dass jenes Verfahren ungerecht gewesen, weder begründet, noch sei er berechtigt, diese subjektive Ansicht als objektive Wahrheit zugrunde zu legen, und daran für einen gewissen Fall Beleidigungen, geschweige denn Majestätsbeleidigungen zu knüpfen. Auch vermindere seine angebliche Hauptabsicht, die Aufmerksamkeit des Königs auf seine Sache zu lenken, seine Strafbarkeit nicht. Da Majestätsbeleidigung ein schweres Verbrechen sei, und das Gericht Petersen weder Milderungsgründe zugute gehalten wollte, noch seine Unzurechnungsfähigkeit feststellen konnte, verurteilte es ihn zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe. Außerdem sollte er die Untersuchungskosten tragen, „soweit er des Vermögens“ sei. Was aus Friedrich Petersen geworden ist, steht nicht in den Akten.

"Zeige ich hiedurch ergebenst an ..."

Anzeigen in den Königl. privil. Altonaer Adress-Comtoir-Nachrichten

Als der Kunde noch König war, wurde er, wie die "Advertissements" in den "Königlich privilegierten Altonaer Adreß-Comtoir-Nachrichten" verraten, verbal umschmeichelt. Einzelhändler dienerten in der Biedermeier-Zeit "ergebenst" vor dem "respectrirten Publikum". Sachlicher waren dagegen die Wohnungsanzeigen. Vor seinem potenziellen Mieter brauchte ein Hauseigentümer nicht zu buckeln. Also tat er es auch nicht. Immerhin, jeder Inserent konnte sicher sein, dass seine Anzeige gelesen wurde. Zum Leidwesen des Herausgebers hielt sich die Menge der Anzeigen in Grenzen. Waren es ein Dutzend "Advertissements", konnte er sich glücklich schätzen.

Als der Kunde noch König war, wurde er, wie die "Advertissements" in den "Königlich privilegierten Altonaer Adreß-Comtoir-Nachrichten" verraten, verbal umschmeichelt. Einzelhändler dienerten in der Biedermeier-Zeit "ergebenst" vor dem "respectrirten Publikum". Sachlicher waren dagegen die Wohnungsanzeigen. Vor seinem potenziellen Mieter brauchte ein Hauseigentümer nicht zu buckeln. Also tat er es auch nicht. Immerhin, jeder Inserent konnte sicher sein, dass seine Anzeige gelesen wurde. Zum Leidwesen des Herausgebers hielt sich die Menge der Anzeigen in Grenzen. Waren es ein Dutzend "Advertissements", konnte er sich glücklich schätzen.

Durch Zufall ist in der Kleinen Elbstraße Nr. 8 ein Logis nebst Kochstelle gleich oder zu Martini zu vermiethen. Das Nähere daselbst.

Sonnabend, den 31. October 1829, No 87.

Italienische und alle andern Arten Strohhüte werden auf’s schönste gewaschen und appretirt bey B. H. Ohmstedt

Prinzenstraße Nr. 194, den Kirchhofe gerade gegenüber.

Gesittete Mädchen, welche die Putzarbeit und das Strohhutnähen gründlich erlernen wollen, noch können unentgeldliche Anstellung erhalten, bey eben demselben.

Mittewochen, den 17. März 1830, No 22.

Da ich meine Wohnung von der Katharinen- nach der Königstraße Nr. 264, gerade der Schmiedestraße gegenüber, verlegt habe: so empfehle ich mich dem fernern gütigen Wohlwollen meiner geehrten Gönner und Freunde, mit der Bitte, mich auch hier mit ihrem gütigen Besuch zu beehren.

M. H. Filter, Manns-Schneider-Meister

Sonnabend, den 29. May 1830, No 43.

Hiedurch erlaube ich mir, ein resp. Publikum auf meine neue, mit hoher Obrigkeitlicher Genehmigung in Altona vor Ottensen belegene Gastwirthschaft aufmerksam zu machen, mit der Bitte, mich recht oft mit Dero gütigen Besuch zu beehren.

Hiedurch erlaube ich mir, ein resp. Publikum auf meine neue, mit hoher Obrigkeitlicher Genehmigung in Altona vor Ottensen belegene Gastwirthschaft aufmerksam zu machen, mit der Bitte, mich recht oft mit Dero gütigen Besuch zu beehren.

Ergebenst

Hermann Cahnbley

Sonnabend, den 12. Juny 1830, No 47.

Alte Glashütte. Morgen Sonntag, den 13ten Juny, wird Herr Professor Olivo eine Vorstellung seiner magisch-physikalischen Künste in meinem Salon zu geben die Ehre haben, wozu ergebenst einladet Anfang 6 Uhr.

H. Emrich

Sonnabend, den 12. Juny 1830, No 47.

Um Irrungen vorzubeugen, zeige ich hiedurch ergebenst an, daß ich nicht in der Langenstraße, sondern nach wir vor in der großen Bergstraße wohne, und in Hinsicht meines Geschäftes nicht mit meinem Bruder in Verbindung stehe.

Altona, den 30sten July 1830

C. N. J. Heß, sen., Pumpenmacher und Drechslermeister

Sonnabend, den 31. July 1830, No 61.

Zur gefälligen Nachricht dient, daß ich meinen Zeichen-Unterricht in Architectur für die Wintermonate wieder anfange.

Joh. Heinr. Gross

Norderstrasse 489.

Sonnabend, den 27. November 1830, No 95.

Zu verkaufen: Ein großes Wohnerbe, in der lebhaftesten Gegend der Stadt, an der Elbe, zu jedem Geschäft passend, besonders zum Detail-Handel.

Liebhaber erfahren das Nähere bei dem Herrn Obergerichts-Advokaten Schmidt, Königstraße Nr. 282

Mittwochen, den 13. März 1833, No. 21.

In dem Hause No. 625 A., Süderseite der Palmaille, können einem einzelnen Herrn einige hübsche Zimmer sogleich überlassen werden. Das Nähere daselbst.

Mittwochen, den 13. März 1833, No. 21.

Zu auffallend billigen Preisen empfiehlt sein neues Etablissement von Holländischen Waaren und seine Manufaktur-Handlung.

S. Salomon

Langestraße Nr. 129

Mittwochen, den 13. März 1833, No. 21.

Eine Demoiselle von guter Herkunft kann sogleich in einem Galanterie-Laden eine Anstellung erhalten. Der Vorzug wird der gegeben, die schon in einer solchen Handlung gewesen ist, und Beweise ihres guten Verhaltens bringen kann. Zu erfragen im Adreß-Comtoir.

Sonnabend, den 3. August 1833, No 62.

Es sind neue Berliner Krebse angekommen auf der großen Freiheit unter Nr. 17, bey dem Korkenschneider J. F. Frömke.

Sonnabend, den 3. August 1833, No 62.

Es ist am Sonntag, den 28sten Juli, im Garten des Herrn Ritscher von dort bis in’s Flottbeker Holtz, eine silberne Uhr, deren Klobe auf der Spindel gelöthet, mit Haarkette und goldnem Schlüssel, worauf die Buchstaben A. C. P. S., verloren worden. Der ehrliche Finder wird ersucht, dieselbe, gegen eine Belohnung von 12 m, bei den Mühren No 47 in Hamburg, abzugeben.

Sonnabend, den 3. August 1833, No 62.

Ein Flüchtlingsheim aus Altona

Drei Architekturbüros entwerfen eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise

„Wohncontainer-Siedlungen in Gewerbegebieten, in denen Flüchtlinge monate-, ja vielleicht jahrelang wohnen müssen, sind unzumutbar. Integration beginnt mit einer angemessenen Willkommenskultur, und Containerunterkünfte sind nun mal keine herzliche Geste.“ Die Architekten Carsten Venus, Bert Bücking und Jannes Wurps, alle Inhaber und Partner in bekannten Altonaer und Hamburger Architekturbüros, haben in ihrer Freizeit unter dem non-profit Label „Hanse-Unit“ eine Alternative zu den tristen Wohncontainern entwickelt. Ein zweistöckiges, aus Modulen zusammengesetztes Holzhaus mit einem verglasten Dachgeschoss, gedacht als Gemeinschaftsraum, soll den Flüchtlingen nicht nur ein menschenwürdiges Zuhause bieten, sondern sich als Teil der Stadtlandschaft auch in bestehende Strukturen einfügen. „Für die Anwohner in der Nachbarschaft ist es doch auch viel schöner, architektonisch ansprechende Flüchtlingsunterkünfte vorzufinden“, sagt Carsten Venus (blauraum-architekten)

„Wohncontainer-Siedlungen in Gewerbegebieten, in denen Flüchtlinge monate-, ja vielleicht jahrelang wohnen müssen, sind unzumutbar. Integration beginnt mit einer angemessenen Willkommenskultur, und Containerunterkünfte sind nun mal keine herzliche Geste.“ Die Architekten Carsten Venus, Bert Bücking und Jannes Wurps, alle Inhaber und Partner in bekannten Altonaer und Hamburger Architekturbüros, haben in ihrer Freizeit unter dem non-profit Label „Hanse-Unit“ eine Alternative zu den tristen Wohncontainern entwickelt. Ein zweistöckiges, aus Modulen zusammengesetztes Holzhaus mit einem verglasten Dachgeschoss, gedacht als Gemeinschaftsraum, soll den Flüchtlingen nicht nur ein menschenwürdiges Zuhause bieten, sondern sich als Teil der Stadtlandschaft auch in bestehende Strukturen einfügen. „Für die Anwohner in der Nachbarschaft ist es doch auch viel schöner, architektonisch ansprechende Flüchtlingsunterkünfte vorzufinden“, sagt Carsten Venus (blauraum-architekten)

Das Haus soll nicht verschämt am Ortsrand oder in Gewerbegebieten stehen, sondern ist als Teil der Stadtlandschaft gedacht und soll sich dort behaupten können. Es ist ein Holzhaus, aber das darf nicht zum Trugschluss verleiten, es sei eine Baracke. „Unser Haus ist nach den Regeln der Bauvorschriften entworfen und erfüllt auch die Vorschriften der Energieeinsparverordnung“, betont Bert Bücking (bof architekten). „Es ist ein Haus mit Wohnqualität, das auch städtebauliche Qualität besitzt.“ Da die Fassaden des Modulhauses unterschiedlich gestaltet werden können, mit horizontal oder vertikal verlaufenden Latten, lassen diese sich sowohl als Solitäre in den Stadtraum integrieren als auch zu kleinen, aufgelockerten bunten Siedlungen kombinieren. „Jeder Bewohner kann sich mit seinem Haus identifizieren.“

Nach einem halben Jahr intensiver Freizeit-Arbeit sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. „Wir könnten sofort mit dem Bau beginnen“, sagt Jannes Wurps (kolør architekten). In Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro und einem großen Hersteller von Holz-Fertighäusern wurden die Module so geplant, dass sie in Serie gehen könnten. „Unser Ziel ist es, das Modul zu einem Quadratmeterpreis von rund 1000 Euro herzustellen", sagt Carsten Venus. „Nur dann sind wir preislich eine Alternative zu den Containern.“ Wichtig ist den Architekten, dass dieses Haus nicht als Billigkonkurrenz zum normalen Wohnungsbau gedacht ist. Es ist, schon wegen einiger Gemeinschaftseinrichtungen wie einer Küche und sanitären Einrichtungen, eine besondere Wohnform auf Zeit – provisorisch, aber anspruchsvoll.

Die einzelnen Module des Gebäudes, hergestellt in Holzrahmenbauweise und vor Ort zusammengesetzt, werden komplett ausgebaut – bei Bedarf sogar fertig mit Möbeln. Mit sechs Meter Länge und drei Meter Breite sind sie rund einen halben Meter breiter als ein Container und bieten so mehr Wohnqualität als dieser. „Ein halber Meter macht sich wirklich bemerkbar“, weiß Bert Bücking, der bereits Polar-Stationen gebaut hat und die Herausforderungen beengter Unterkünfte kennt. Die Module lassen sich als Einzimmer-Einheiten nutzen, können für Familien aber auch kombiniert werden. Bis zu 60 Bewohner könnte ein Haus dann beherbergen. Unter dem Schrägdach mit Glasgiebel sollen ein Gemeinschaftsraum und eine Küche untergebracht werden. In dem Haus leben die Menschen zwar in eigenen „Wohnungen“, sollen aber gleichzeitig zu einer Gemeinschaft zusammen finden.

Die einzelnen Module des Gebäudes, hergestellt in Holzrahmenbauweise und vor Ort zusammengesetzt, werden komplett ausgebaut – bei Bedarf sogar fertig mit Möbeln. Mit sechs Meter Länge und drei Meter Breite sind sie rund einen halben Meter breiter als ein Container und bieten so mehr Wohnqualität als dieser. „Ein halber Meter macht sich wirklich bemerkbar“, weiß Bert Bücking, der bereits Polar-Stationen gebaut hat und die Herausforderungen beengter Unterkünfte kennt. Die Module lassen sich als Einzimmer-Einheiten nutzen, können für Familien aber auch kombiniert werden. Bis zu 60 Bewohner könnte ein Haus dann beherbergen. Unter dem Schrägdach mit Glasgiebel sollen ein Gemeinschaftsraum und eine Küche untergebracht werden. In dem Haus leben die Menschen zwar in eigenen „Wohnungen“, sollen aber gleichzeitig zu einer Gemeinschaft zusammen finden.

„Anlass für den Entwurf dieses Hauses war die Flüchtlingsproblematik“, sagt Carsten Venus. „Aber dieses Haus lässt auch noch anders nutzen, sei es als Erstbau oder als Zweitnutzung, da es leicht an anderer Stelle neu aufgestellt werden kann.“ Denkbar wäre eine Nutzung als Unterkunft für Studierende, wenn es in den Universitätsstädten wieder einmal Engpässe auf dem Wohnungsmarkt gibt.

Hanse-Unit ist ein Non-Profit-Unternehmen, das die drei Büros gegründet haben, um städtebauliche Lösungen für prekäre Situationen zu finden.

Hamburger erwarten eine "zugeknöpfte Haltung"

Aus einem Hamburg-Führer aus dem Jahre 1869

1869 fand in Hamburg die Internationale Gartenbauausstellung statt. Rechtzeitig zur Eröffnung im September erschien im Verlag von J. F. Richter der „Führer durch Hamburg, Altona und Umgebung“, der sich als „Wegweiser für Einheimische und Fremde“ empfahl. Gleich auf den ersten Seiten machte der Verfasser unter der Überschrift „Diverse Fingerzeige“ auf eine Reihe von Sitten, Gebräuchen und Gefahren aufmerksam, damit die Touristen ihren Hamburg-Aufenthalt genießen konnten und nicht durch unpassendes Benehmen auffielen. So wurde dem Gast aus der beschaulichen Provinz der gute Rat gegeben, „an frequenten Strassenecken (...) bei dem lebhaften Verkehr der Fuhrwerke vorsichtig“ zu sein und den „Fahrdamm“ mit großer Vorsicht zu überqueren. In Hotels sei joviales Auftreten unangebracht, sondern vielmehr „zugeknöpfte Haltung“ geboten. „Der Hamburger ist Fremden gegenüber meistens eben so.“ Im Übrigen seien die Sitten in Hamburg mitunter weniger streng als anderswo. „Gegenüber den Gebräuchen in anderen Städten ist es in Hamburg allgemein üblich, in den Bierlocalen etc. mit der Kopfbedeckung zu sitzen.“ Auch sei in Theatern „Salon-Toilette nicht nothwendig; viele Hamburger tragen selbst im Parquet keine Handschuhe“.

1869 fand in Hamburg die Internationale Gartenbauausstellung statt. Rechtzeitig zur Eröffnung im September erschien im Verlag von J. F. Richter der „Führer durch Hamburg, Altona und Umgebung“, der sich als „Wegweiser für Einheimische und Fremde“ empfahl. Gleich auf den ersten Seiten machte der Verfasser unter der Überschrift „Diverse Fingerzeige“ auf eine Reihe von Sitten, Gebräuchen und Gefahren aufmerksam, damit die Touristen ihren Hamburg-Aufenthalt genießen konnten und nicht durch unpassendes Benehmen auffielen. So wurde dem Gast aus der beschaulichen Provinz der gute Rat gegeben, „an frequenten Strassenecken (...) bei dem lebhaften Verkehr der Fuhrwerke vorsichtig“ zu sein und den „Fahrdamm“ mit großer Vorsicht zu überqueren. In Hotels sei joviales Auftreten unangebracht, sondern vielmehr „zugeknöpfte Haltung“ geboten. „Der Hamburger ist Fremden gegenüber meistens eben so.“ Im Übrigen seien die Sitten in Hamburg mitunter weniger streng als anderswo. „Gegenüber den Gebräuchen in anderen Städten ist es in Hamburg allgemein üblich, in den Bierlocalen etc. mit der Kopfbedeckung zu sitzen.“ Auch sei in Theatern „Salon-Toilette nicht nothwendig; viele Hamburger tragen selbst im Parquet keine Handschuhe“.

Sei man eingeladen, erwarte die Dame des Hauses mit „Madame N.“ angesprochen zu werden, die Anrede „Gnädige Frau“ sei in Hamburg nicht üblich. Ausgesprochen unangenehm fiel man in Hamburg auf, wenn man unpünktlich war. „Wird man zu Tisch gebeten, so komme man, wenn um 5 Uhr geladen ist, präcise.“ Gespeist wurde damals, so verrät der Hamburg-Führer, zwischen 15 und 17 Uhr. Privatbesuche wurden in der Zeit von 13 bis 15 Uhr erwartet, geschäftliche Treffen fanden vormittags zwischen 10 und 12 Uhr statt. Und noch einmal der Hinweis, dass pünktliches Erscheinen erwartet werde. Das galt selbstverständlich auch im Theater. „Zur rechten Zeit kommen, lieber zehn Minuten vor dem Anfang.“

In einer Großstadt wie Hamburg musste der Reisende aus der Provinz natürlich jederzeit damit rechnen, übervorteilt, betrogen oder gar ausgeraubt zu werden. So nutzten die Droschkenkutscher die Ortsunkenntnis der Fremden häufig aus und fuhren auf Umwegen zum Ziel. „Die Taxe muss in jeder Droschke affichirt sein. Etwaige Beschwerden über den Kutscher sind bei der Polizei unverzüglich zu melden, und man merke sich die Nummer der Droschke.“ Auch im Umgang mit der ungewohnten Hamburger Währung konnte der Gast leicht übervorteilt werden. „Beim Wechseln des Geldes sei man nicht blöde, weil man das Geld nicht kennt, sondern zähle das Geld genau nach. (...) Man merke sich in den Restaurationen, Kellern etc. den Kellner, namentlich, wenn man noch Geld zurück erhält.“ Touristen waren auch für Diebe eine leichte Beute. „Man hüte sich vor Taschendieben, Bauernfängern und dem verhängnisvollen ‚Kümmelblatt’.“ Kümmelblatt war ein Betrugsspiel, bei dem drei Karten verschoben wurden. Anschließend musste das Betrugsopfer die richtige Karte finden. Vergleichbar mit dem Hütchenspiel. Beherzigte der Fremde all diese gutgemeinten Ratschläge, konnte er gemütlich durch die Stadt schlendern. Übernachtete er jedoch in einem Privathaushalt, war es in jedem Fall ratsam, pünktlich heimzukehren oder einen Hausschlüssel dabei zu haben. Sonst konnte es geschehen, dass er vor verschlossener Haustür stand. „Die Nachtwächter führen keine Hausschlüssel mit, und die Klingelzüge sind oft mangelhaft.“ Wer die Tücken Hamburgs in den 1860er-Jahren nicht kannte, hatte seine liebe Mühe, Hamburg in all seinen Facetten kennen zu lernen.

Krank auf Walze

Handwerker im Pinneberger Armen- und Pflegehaus 1901-1903

Handwerker, denen es in der "guten, alten Zeit" nicht gelang, sesshaft zu werden und sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen oder doch zumindestens als Fabrikhandwerker ein geregeltes Leben zu führen, waren gezwungen, ihren Lebensunterhalt auf der Wanderschaft zu verdienen. Das war, wenn sie alt und krank wurden, kein Vergnügen. In den "Personalnachrichten der im Pinneberger Armenhaus befindlichen Personen in den Jahren 1901 - 1903" sind in der Rubrik "Auf Wanderschaft" in dürren Worten Schicksale verzeichnet. Neben dem Namen wurden der Beruf, das Alter, der Wohnort und der Aufnahmegrund festgehalten. Vorübergehend bleiben durfte, wer krank und ohne Krankenversicherung auf die Hilfe des Pinneberger Armenhauses angewiesen war.